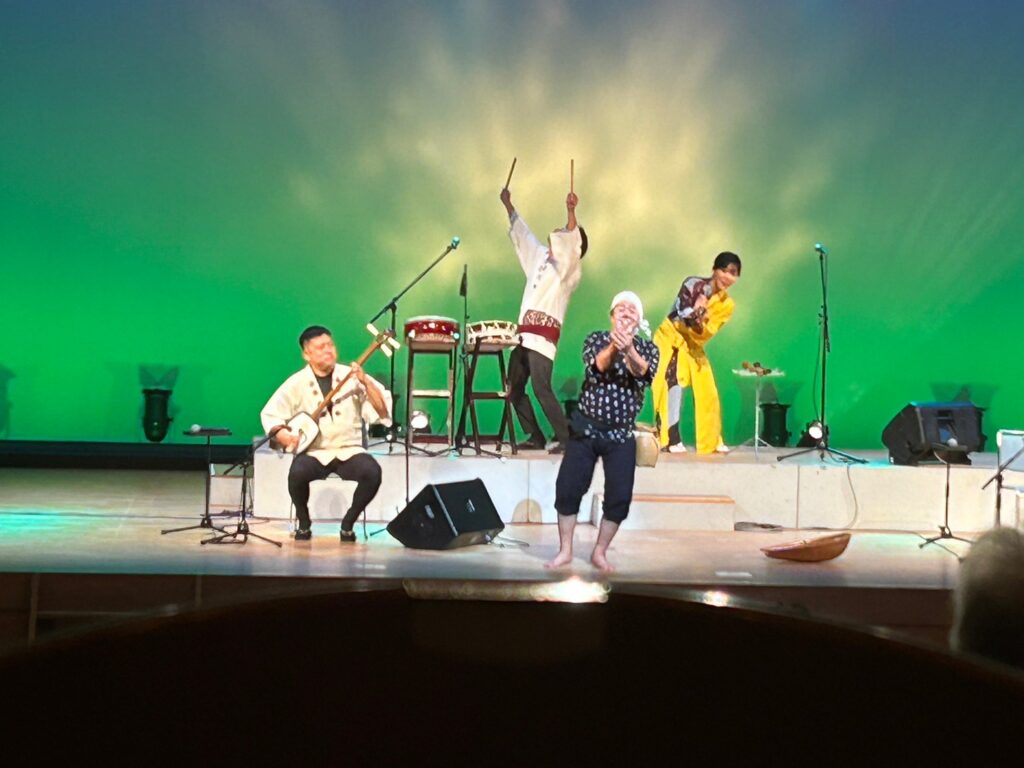

日本橋のアゴラカフェに於いて有料老人ホーム向けのイベントがあり、

あべやの阿部金三郎氏と子ども舞踊団が盛り上げました。

舞踊団は鶴亀・花笠音頭・相馬盆唄を披露し会場からは可愛い~の声。津軽三味線奏者金三郎氏は・唄・篠笛と多彩な芸を披露し楽しく進行もしてくれました。

日本橋のアゴラカフェに於いて有料老人ホーム向けのイベントがあり、

あべやの阿部金三郎氏と子ども舞踊団が盛り上げました。

舞踊団は鶴亀・花笠音頭・相馬盆唄を披露し会場からは可愛い~の声。津軽三味線奏者金三郎氏は・唄・篠笛と多彩な芸を披露し楽しく進行もしてくれました。

恐らく子供用で300着超え。大人も100着。

10着単位でご用意!

大使館事業や、教育事業にはご相談に乗ります。

和物の発表会にいかがでしょう。

子ども舞踊団初の外部からのお仕事です。

今まで再発見ニッポンの伝統シリーズで浅草公会堂、深谷市、毛呂山町、なかのZERO大ホール、福島県、世田谷と、ツアーで回ってきましたが、今回は初めてのイベントへのお声がけです。

有料老人ホームの方のための会で一般は入れませんが、有償でのイベントです。

そして、これまたあ津軽三味線奏者あべやの阿部金三郎さんとのジョイントが実現!

津軽三味線ショーの前後に、賑やかしで『花笠音頭』『相馬盆唄』『長唄・鶴亀』を披露します。

今回を機に、世界進出を!!とはいかず、皆様の町イベントに是非!お呼びくださいませ。

民謡歌手・原田直之先生と子ども舞踊団!

あべやと子ども舞踊団

大太鼓個人・組太鼓団体で三度の日本一と文部科学大臣賞を受賞した若き実力派の和太鼓チーム 和太鼓 暁 と子ども舞踊団

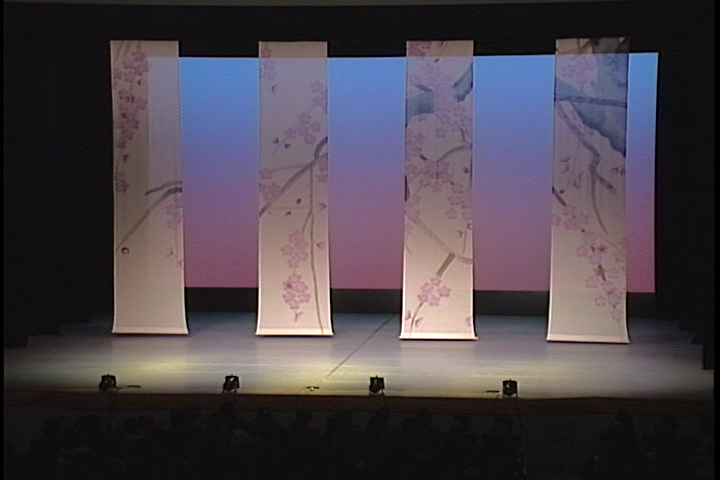

北海道大樹町に於いてあべや公演が行われました。

この公演は再発見日本の伝統in大樹の際、津軽三味線コーナーをご覧いただいた担当者様からの依頼で津軽三味線のみを実施致しました。

会場では、若さとエネルギーを全開に津軽三味線のショーを行っておりました。

東京からの舞台スタッフはいない為、地元の音響・照明・舞台スタッフが一生懸命前仕込みを行ってくださいました。

お陰様で、照明効果が素晴らしく、唄あり、踊りあり、三味線有りで、文字通り華やかな舞台となりました。

イベント派遣承ります。

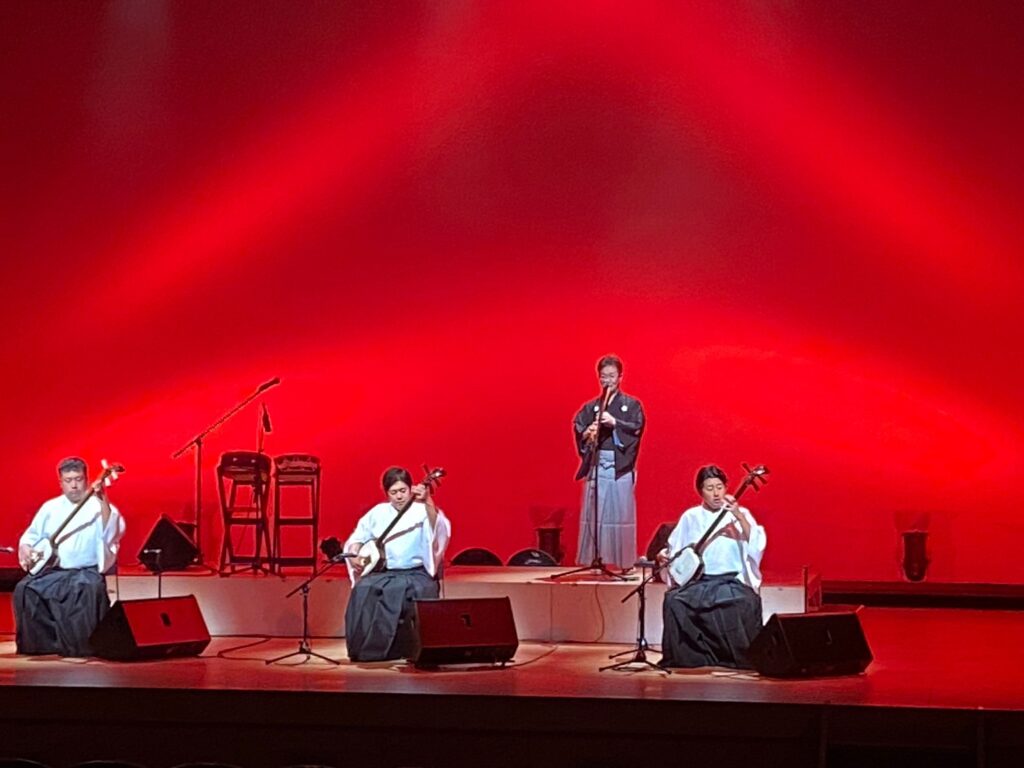

津軽三味線グループあべやの皆さん。

かれこれ30年以上のお付き合いをさせて頂いている阿部金三郎氏

そのブレーンで5名編成での津軽三味線エンターテイメントの世界をお送りいたします。

就航記念での祝いのおどり

各種イベント出演承ります。

昨年7月に1期生が募集され、1年の準備期間を設けてこの度8/28に

なかのZETO大ホールに於いて古典舞踊がお披露目がされる。

第2部では牛深ハイヤ節メドレーも行う予定。

新年早々には再発見!日本の伝統in福島に参加、

スタッフキャスト等、東京から47名が大移動しました。

この時は、花笠音頭、そして相馬盆唄を披露いたしました。

古典舞踊を発表

再発見ツアーでは原田直之先生や江島ちあきさん、根本美希さんと首都圏をずーっとご一緒させていただきました。

津軽三味線のあべやのお二人は子供たちのアイドルとなりました。

年末には地元和太鼓チーム暁の皆さんともご一緒させていただきました。

各地でのイベント等にも今後はどしどし出れるように頑張ります!

7/2には2期生14名が新たに加わります。

まずは8・28に中野で行われる『燃えよ日本列島』から目が離せません!!

チケット販売は来月7月末頃!1000円。

第1部 古典への誘い

『舞妓』・『越後獅子』・『胡蝶』・『蝶』・『鶴亀』・狂言舞踊『棒しばり』

第2部 民族舞踊詩『燃えよ日本列島』

関の鯛釣り唄・おなよい節・鯨太鼓・相馬二遍返し・相馬草刈唄・かんちょろりん・黒田節・博多節・長崎甚句・長崎ぶらぶら節・津軽じょんがら節・庄五郎踊り・秋田音頭・大島よほほい節・秋田おばこ・よへほ節・やっちき合戦・鹿児島おはら節・鹿児島はんや節・牛深ハイヤ節ほか

解説

三隅治雄/作 栗林克年/演出

第1部には古典舞踊の数々をご覧いただきます。第2部ではかつて日本各地を巡回公演し大好評をいただいて参りました民族舞踊作品「燃えよ日本列島」をお送りいたします。躍動感溢れる「海の景」「野山の景」そして「お座敷の景」に続き、後半はエネルギッシュな民踊がスピーディーに展開、子供たちが熱演!関の鯛つりの力強い海の男達の踊りで幕をあけ、おなよい節で明るい浜辺の女達の踊り、ダイナミックな鯨太鼓の響きと海山の踊りが続く。津軽じょんがら節や、指宿の庄五郎踊りなど、にぎやかなおどりくらべ。最後は鹿児島メドレーでつづり、牛深ハイヤ節のはなやかなフィナーレとなります。

やっと日本の活気が戻ってくる

お祭りと聞けばドン・ドン、ピーヒャララの笛太鼓。

各町ごとの笛や太鼓の音色は血が沸き上がります。

現代では、ビデオもあり、録音もできるため、多くの人が

学べる環境が出来ていますね。

しかし、口伝や振り写しで芸能は脈々と受け継がれてきました。

例えば、篠笛。この音色はたまりません。

能管などは、わざとドレミ音階から外しています。

現代の日本でも、ドレミに合わせて五線譜の音符が出来ています。

笛もまた、ドレミに改良されているのです。

よって、少し外れた絶妙な音色が、消えるのでは?と危惧します。

お囃子笛での良い音色も残してほしいものです。

西洋音楽と違い和楽器には指揮者がいません。

『ふっ』『よっ』など、掛け声は様々ですが、

『せーの』はあまり聞いたことがありません。

お囃子さんは、ツ・ハッ・ハ・イヨー・ツ・ホッホ・トッ・タン

テンポの数え方も独特ですね。

三味線も西洋とは逆で譜面を見ません。

これも逆?で唄手は譜面を見ます。

気を合わせて、一瞬の呼吸がたまらなく緊張しますよね。

日本の大事な心の一つなのですね。

ちなみに。本当かウソか?

鈴虫の音色などは、海外の方には、雑音にしか聞こえていない。

というのを聞いたことがあります。

日本独特の文化なのですかね?

宣伝用のビデオを作成いたしました。

日本のおどり文化協会主催

令和5年度 未来へつなげ日本の心!

日本のおどり子ども体験教室が、札幌・狭山・越谷・入間・朝霞・新宿・中央・文京・墨田・世田谷・杉並・豊島・江戸川・調布・日野・東村山・京都・那覇の20地域で開催されます。

子どもの健やかな成長を願い、日本のおどりの美と心を学ぶ伝統文化体験。

現在までに3200名が参加。

初めの1歩を新しい友達と一緒に歩んでみませんか?

お申し込みは、日本のおどり文化協会日本のおどり文化協会 (nihonnoodori.or.jp)

ホームページから。

https://eventstaffjade-llc.stores.jp/

「道具幕」とは、背景描写された幕の総称です。

舞台専門の大道具スタッフさんが多数必要です。

幕の上げ下げ(電動もあるけど)にはバトンと言って舞台上に長―いパイプがあるのですが、それに吊ります。その際、網元(幕やつり物の上げ下げをする綱のある所)で鎮(しず)という5kg~10kgの鉄の重りでバランスをとります。

幕の裾には鉄パイプを差し込み重さで幕を伸ばしながらセットします。会場にある場合と無い場合があります。無い場合は皺をあきらめるか、再度からロープで引っ張る事もあり舞うが、幕を痛めるのであまりお勧めはしません。

裾パイプが入用の場合は、別途費用が掛かります。又、とても長い為、トラック運送になります。

ドロップ幕 とても重いです。1人ではなかなか持てません。使い込むと色が飛びやすく、落ちます。が照明を当てれば効果抜群です。

紗幕 紗で出来ている為、軽くてとてもコンパクトです

短冊 ふんどしとも呼ばれたりしますが、バトンから縦に長ーく吊ります。